19世紀、「Hirado」(平戸焼)の名で

ヨーロッパを魅了した、長崎デザイン。

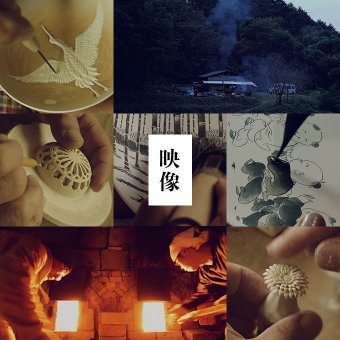

すべて手描きであること。一つひとつ、彫り起こすこと、くり抜いていくこと、塗り重ねていくこと。それが、みかわち焼のつくり手たちが守り続けた誇り

長崎県のやきもの「みかわち焼」は、江戸時代に平戸藩(ひらどはん)の藩主・松浦公のための器や献上品をつくる「御用窯(ごようがま)」を設け、採算を度外視した手の込んだやきものを残しました。明治時代以降は、国内外の富裕層に向けた繊細な細工や造形で人気を博しています。この「手間をかける」精神は現代に至るまで連綿と受け継がれています。江戸時代から明治・大正・昭和を通して、現代にも続く、匠の器をお楽しみください。

News / お知らせ / イベントカレンダー

三川内焼美術館・三川内焼伝統産業会館からのお知らせ

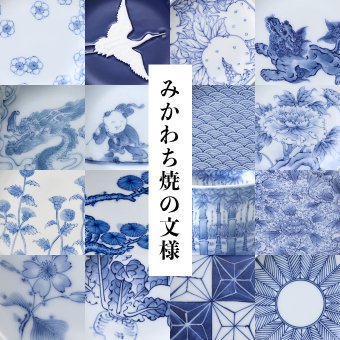

このやきものが小さなエリアのなかで、なぜ400年にわたり特別な技を駆使し続けてきたのか。みかわち焼の歩み、その技について知ることは、やきものの醍醐味のひとつです。代表的な名品、文様、そしてこの地域ならではのやきものの言葉で、より深い楽しみが生まれます。

三川内には「皿山」「木原」「江永」の3つのエリアがあります。江戸時代に代官所のあった皿山地区が、現在もみかわち焼の中心として、多くの窯元が集まっています。窯場巡りをスタートする前に、まずは、国道沿いの三川内焼美術館と三川内焼伝統産業会館に立ち寄り、歴史や各窯の特徴などの基本情報に触れておくことをおすすめします。

三川内陶磁器工業協同組合が運営する「三川内焼 オンライン・ショップ」では、22の窯元の作品をご購入いただけます。また、実際の作品を手に取ってご覧いただけるセレクトショップや専門店、イベントをご案内します。

みかわち焼にまつわる大きな祭りとして、春に「はまぜん祭り」、秋には「おくんち」が催されます。みかわち焼を購入できるイベント、「はまぜん祭り」と秋の「みかわち陶器市」があります。

みかわち焼のシンボルの唐子や、花鳥や古典文様など、絵柄はすべてが手描きによるものです。窯元ごとに、唐子の顔立ちも、絵の具の呉須(コバルト)の藍色の色味も異なります。丸皿と角皿(四角)、十角、菊花形、菱形と、形のバリエーションとともにお楽しみください。